徘徊用サークルづくり

止まらない徘徊

認知症の症状で、最初にあらわれたのが徘徊でした。

犬の徘徊は、

・とにかく直進しようとする。

・方向転換ができず、部屋のカドで行き詰まって吠える。

のが特徴のようです。

その予兆のような行動は、認知症の発症に気づく数ヶ月前からありました。

夜、寝る時間になると、しばらくとぼとぼ歩いてから寝るようになり、それが次第に歩く時間が長くなっていきました。

あきらかに認知症の徘徊だと分かるようになり、最も長かったときは20時間休まず歩き続けたこともありました。

ほとんど食べないのに一体どこにそんな体力があるのかと驚いたものです。

認知症が進むと長時間の睡眠を取ることも少なくなり、長い徘徊で疲れて座り込んだと思ったら数十分後にはまた立ち上がって歩き出すことを延々と繰り返し、歩いて歩いて歩き疲れて昏倒するように倒れたらやっと睡眠に入るといった具合でした。

床すべり防止

フローリングの床では滑りやすいことに加えて、痩せて骨ばってくるので、転んだときに床に体を強く打ち付けてしまう問題がありました。

歩く力が次第に衰えてくるので、フラついて転んで倒れるのは日常茶飯事でした。

それから、いつするか分からないおしっこも問題でした。

幸い、認知症が進んでも家の中でおしっこをしてしまうことは稀で、大抵、外へ連れ出したときにしてくれました。

それでも家の中で突然おしっこをしてしまうことがあるので、汚れてもよいよう「貼ってはがせるタイルカーペット」をフローリングの床に敷き詰めて貼りました。

(※ウチの子はおむつなどを嫌がる性格だったので使いませんでした)

安いので、汚れても気軽に買い替えられるのが便利で、大量に購入しました。

汚れたら新しいものと取り替えたため、寝たきりになるまでのあいだに100枚近く使ったと思います。

欠点としては、厚みがないのでクッションになってくれないことでしょうか。

転んで床に体を打ち付けたときの衝撃はなるべく和らげてあげたいと思い、厚みのあるタイルカーペットも併用していました。

貼ってはがせるタイプではありませんが、裏面はしっかりしたゴムで重量感があります。

安価という利点はあるものの、おしっこで汚れた際の処理が大変という難点がありました。

ウチでは使いませんでしたが、タイルカーペットではなくコルクのマットを使ってもよいようです。

徘徊用サークルを作ってみた

家じゅうをとぼとぼ歩いて、部屋のカドに行き詰まって吠えることを繰り返すので、

サークルを作って、その中でぐるぐると歩かせてあげれば、こちらの負担も減ります。

とはいえ、それでもときおり、サークルの壁に向かって直進してしまうので、その時はサポートしてあげるといった具合です。

ウチの場合、脚が弱っていたためか、壁にもたれかかるようにしてグルグルと歩いてくれることが多かったのですが、

常に反時計回りで顔をこすらせながら壁沿いに歩いていたので、顔が少し擦りむけるほどでした。

老犬介護グッズとして売られているサークル用のパネルは、とにかく高価です。

犬の飼いかたのガイドブックにも書かれているのですが、サークルは簡単に自作できるので買わずに自分で作ったほうが安上がりです。

確認した老犬介護ガイドブック2冊には、いずれもお風呂用のマットを活用する方法が載っていましたが、私はこんな感じでつくりました。

このマットをつないで大きなサークルにします。

当時の実際の写真は撮ってあるのですが非常に雑然としていて、お見せできる状態ではないので掲載は控えるとして、部分的な再現と絵で紹介します。

カーブがきつすぎると、うまく壁に沿って歩いてくれないので、ゆるやかなカーブを作ってみました。

ガイドブックには、直径の小さなサークルの作り方が紹介されています。

ウチでは大きなサークルを作りました。小さなサークルではおそらく上手く徘徊できなかったと思われます。

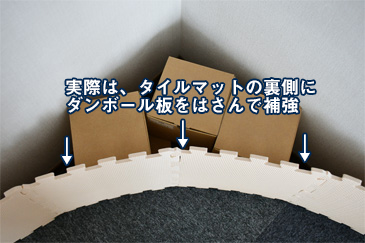

補強用にダンボール箱とタイルパネルの間に補強用のダンボール板を大量にはさみ込んでます。

犬がもたれかかってもズレないほどの重さのあるものを大量に使うので、部屋が雑然としてしまうのは致し方ないものがあります。

すこしずつ壁がズレるので、壁をととのえる作業が頻繁に発生しました。

ときどき壁に向かって直進してしまうので、もっと丈夫な壁にして、いっそのことドーナツ状のサークルを作ったほうがよかったのかな、とも思ったりしています。

自宅では当初、サークルを作るスペースがなかったので、室内にあったマッサージチェアを処分してサークル用の場所を確保しました。

今になって思えば、

早い段階から車椅子を用意しておけば、徘徊の途中で転んで倒れて床に体を打ち付ける心配をせずに済んだはずでした。

いつ終わる命なのか分からないのに、高価な車椅子を買うべきか躊躇していたのです。

そんなわけで、車椅子の準備がかなり後手に回ってしまいました。

結局、車椅子は自作しています。

老犬介護:記事一覧

・はじめに・介護期間の話・徘徊用サークルづくり

・夜鳴き

・食事と認知症用サプリメント

・寝たきりと床ずれ

・犬用車椅子を自作してみた

・犬の腫瘍とニオイ対策

・老犬介護の終わり